西荻窪・杉並歯科 ホーム ► 診療内容 ► 口腔機能発達不全症

口腔機能発達不全症

口腔機能発達不全症について

口腔機能の獲得、成長発育は将来にも影響を及ぼします。口腔機能発達不全症とは、2018年に保険適用になった新しい歯科の病名で、生まれつきの障害がない18歳未満の子どもが、噛む、飲み込む、話す、呼吸するといった口腔の機能が十分に発達していない、または正常な機能を獲得できていない状態を指します。

乳幼児期から学齢期(高等学校を含む)にかけて、良好な顎・顔面・口腔の成長発育及び適切な口腔機能が獲得されていることは、将来にわたって口腔機能の維持・向上を図っていく上でとても重要となります。

普段お子さまのお口の中で次のようなことに心配になることはありませんか?

1. 哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある

2. 離乳食が進まない

3. 食べ物の噛み方がおかしい

4. 食べるに時間がかかる

5. 食べるときの飲み込み方がおかしい

6. なかなか飲み込むことができない

7. 丸飲みしてしまう

8. 食べこぼすことが多い

9. 発音がおかしい

10. いつも口を開けて息をしている

11. 指しゃぶりをやめられない

12. その他の口の癖がある

西荻窪・杉並歯科の口腔機能発達不全症治療

歯科治療や口腔衛生指導、口腔機能訓練を行うことによって、機能の向上や低下を防ぐことが可能です。しかし放置していることで口腔機能障害をもたらし、全身の健康までに影響をきたします。早期に発見し適切な対応をすることが、成長の様々な側面や全身の健康に良い影響を与えます。

口腔機能低下症の診断項目

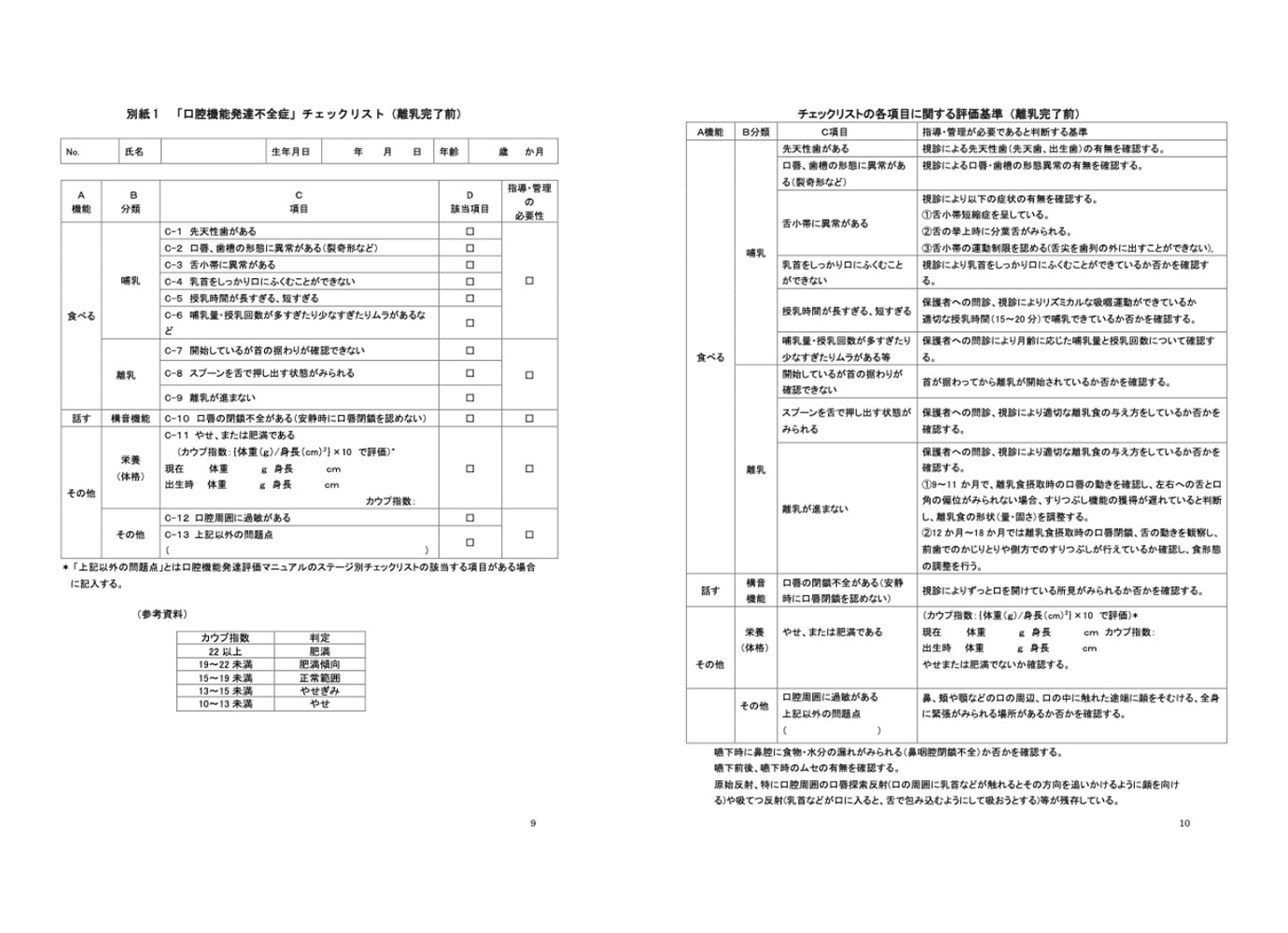

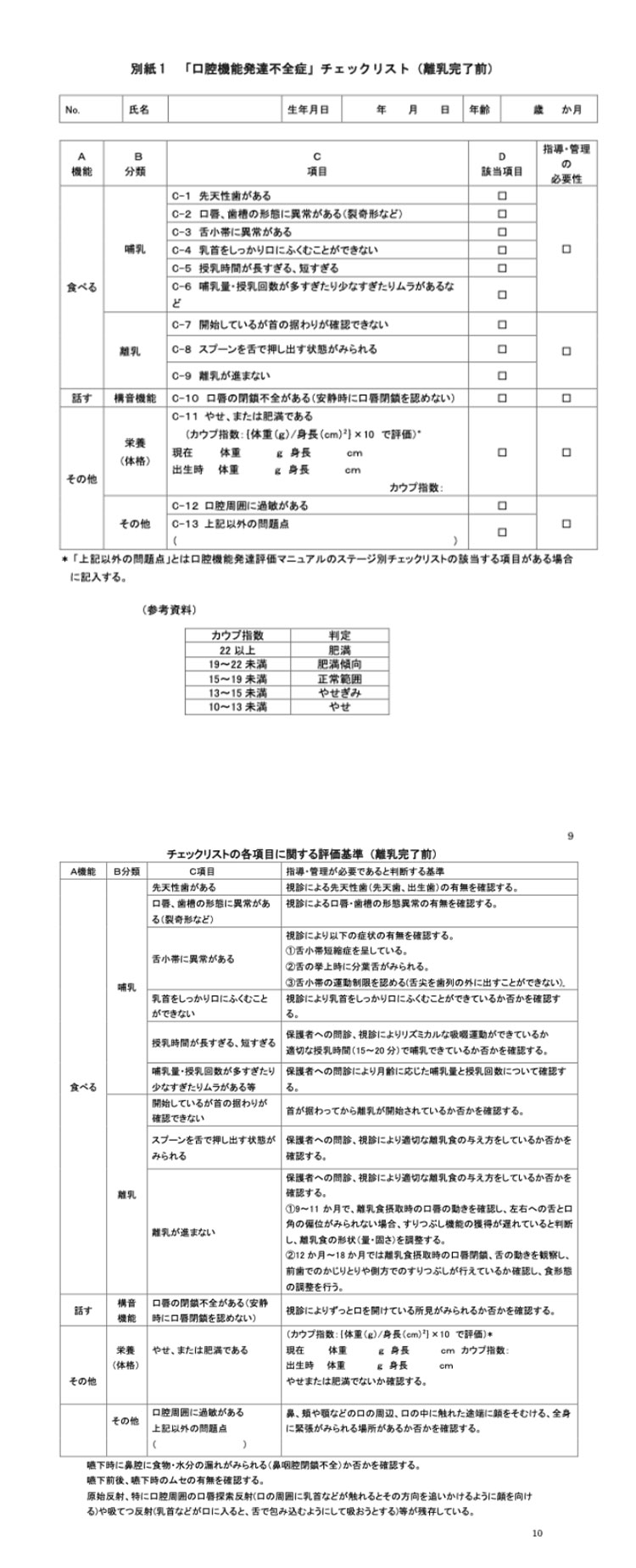

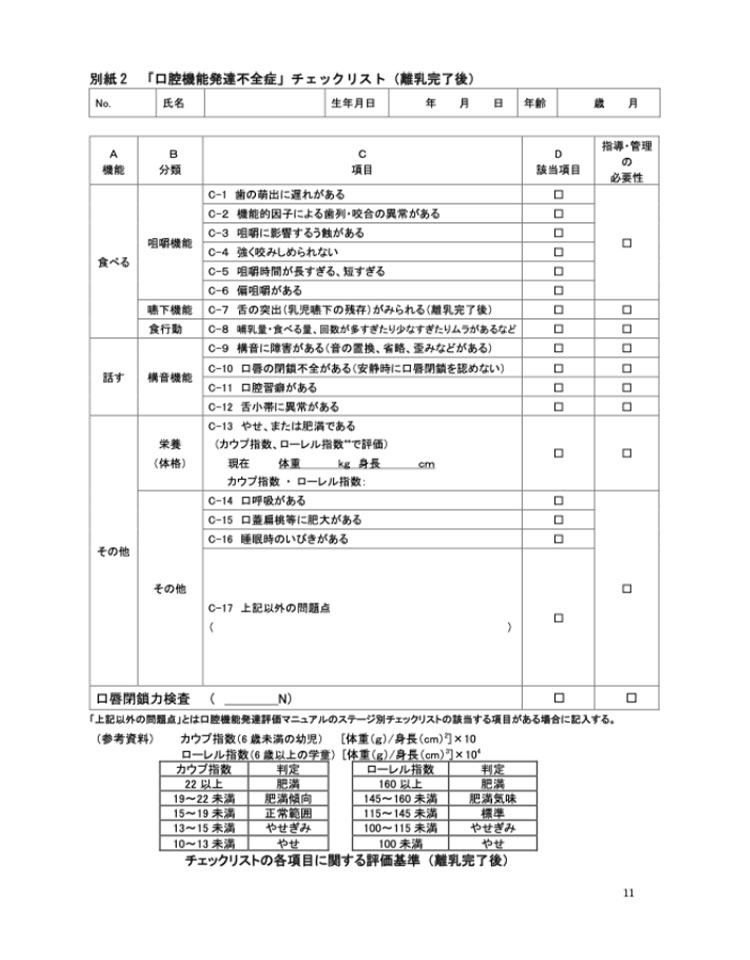

口腔機能低下症の診断は歯科医師による問診、検査とともに日本口腔外科学会に示される診断基準とチェックシートに基づき行います。

※離乳完了前チェックシート例

※離乳完了後チェックシート例

小児口唇閉鎖力検査

年齢および性別に応じた標準値と比較して年齢毎に診断します。低い値(-1SD未満)を示し、安静時や摂食時に口唇閉鎖を認めない・口呼吸(鼻性口呼吸、歯性口呼吸、習慣性口呼吸)などが見られる場合は、口唇閉鎖力が不足している診断となります。

舌圧検査

舌圧が十分に発達していないお子さんに必要に応じて3か月に1回のペースで測定を行います。舌圧の測定結果は具体的な数値で示され(スコア化)、舌のトレーニングの効果の判断基準になると同時に、保護者の方だけでなくお子さんのモチベーションの維持につながります。

JMS舌圧測定器

舌の運動機能を最大舌圧としてデジタル測定する舌圧測定器を使用します。得られた測定値は摂食・嚥下機能や構音機能に関する口腔機能検査の指標となり、保護者の方の見守りと指導にも活かされます。

口腔機能発達不全症の診断と治療

お子さんが口腔機能発達不全症と診断された場合は、口腔機能不全を予防して、その機能を維持・向上する管理計画をお作りします。口腔機能の問題および管理計画については、分かりやすくお子さんおよび保護者方にご説明します。機能発達とお子さんの状態との違いをご説明しながら、どのように治療を通して改善させていくのかお話しします。指導・訓練を通してお口の機能が向上しているかは、約3ヶ月ごとの評価ともに継続します。お子さんご本人とご家族の協力と理解のもとで口腔機能管理を継続します。